Astronome français, (Badonviller, 1730 - Paris, 1817 ),

Charles Messier était un grand chasseur de comètes.

Il en découvrit 13, en co-découvrit 7 de plus, et en observa au total 44, ce qui lui valut de la part de Louis XV le surnom de Furet des comètes.

Messier s'est intéressé très tôt à l'astronomie : à 14 ans il assiste au passage impressionnant de la comète de Chéseaux (comète avec 6 queues !),

et quatre ans plus tard à une éclipse annulaire de soleil.

Messier s'est intéressé très tôt à l'astronomie : à 14 ans il assiste au passage impressionnant de la comète de Chéseaux (comète avec 6 queues !),

et quatre ans plus tard à une éclipse annulaire de soleil.

En 1758, tous les astronomes attendent le retour d'une comète annoncée 76 ans plus tôt par Edmond Halley et qui portera désormais son nom. Charles Messier est à l'époque l'assistant de l'astronome-géographe Joseph Nicolas Delisle (1688 - 1768). Engagé depuis 7 ans, il a pour tâche de consigner dans des registres les observations conduites par son professeur. Delisle, qui pense avoir calculé la trajectoire du retour de la comète de Halley, charge son assistant de vérifier la justesse de ses prévisions. Messier retrouvera d'ailleurs cette comète, mais seulement en janvier 1759, un mois après un astronome allemand, et sur une trajectoire différente de celle calculée par Delisle.

Charles Messier met à profit ses nuits pour arpenter le ciel avec les instruments à sa disposition depuis le toit de l'hôtel de Cluny,

rue des Mathurins, dans le centre de Paris.

![]() Aujourd'hui, l'hôtel de Cluny se trouve au 24 rue du Sommerard, nouveau nom donné en 1867 à la rue des Mathurins-Saint-Jacques, Paris 5ème.

Il abrite le Musée National du Moyen Age.

Sur la gravure ci-contre du début du XIXeme sciecle représentant l'hotel de cluny,

l'observatoire est encore visible.

Il sera détruit quelques années plus tard,

mais le reste du batiment est encore identique a ce qu'il était à l'époque.

Aujourd'hui, l'hôtel de Cluny se trouve au 24 rue du Sommerard, nouveau nom donné en 1867 à la rue des Mathurins-Saint-Jacques, Paris 5ème.

Il abrite le Musée National du Moyen Age.

Sur la gravure ci-contre du début du XIXeme sciecle représentant l'hotel de cluny,

l'observatoire est encore visible.

Il sera détruit quelques années plus tard,

mais le reste du batiment est encore identique a ce qu'il était à l'époque.

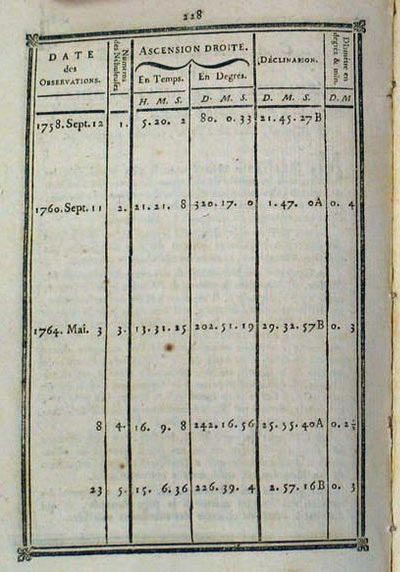

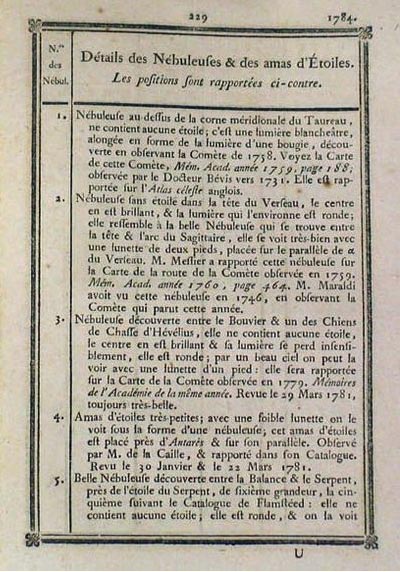

Durant les nombreuses nuits passées derrière l'oculaire de ses instruments, il découvrit toute une série d'objets nébuleux (tout comme les comètes), mais fixes! Ainsi, le 28 août 1758, alors qu'il était à la recherche de la comète de Halley, Messier tomba par hasard sur une petite tache floue non répertoriée sur ses cartes, située à proximité de l'étoile ζ (Dzeta) de la constellation du Taureau. (Une petite remarque personnelle au passage : pour observer dans la constellation du Taureau en plein été, il ne faut pas être du genre à se coucher tôt!) Il cru d'abord découvrir une comète mais remarquant que cette tache ne se déplaçait pas au fil des jours par rapport au fond de ciel environnant, il en conclu le 12 septembre qu'il ne s'agissait nullement d'un astre chevelu mais d'un "objet gênant". Il la décrira dans un premier temps simplement comme ceci : Nébuleuse placée au dessus de la corne méridionale du Taureau. Cette petite tache floue correspond en fait à un rémanent de supernova bien connu aujourd'hui et communément appelée la nébuleuse du Crabe.

Deux ans plus tard, le 11 septembre 1760, c'est une autre nébulosité qui retient son attention dans la constellation du Verseau : une "nébuleuse sans étoile, dans la tête du verseau". Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit en fait d'un amas globulaire.

Le 3 mai 1764, ce sera une "nébuleuse sans étoile, entre la queue & les pattes d'un des Chiens de chasse d'Hévélius". Seulement 5 jours plus tard, ce sera un "amas de très petites étoiles, près d'Antarès et sur son parallèle.. C'est cette année là que Messier entreprend de recenser tous ces objets dans un catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles afin d'éviter de les confondre avec de nouvelles comètes.

Dans ce catalogue, les objets sont nommés par un M suivi d'un numéro séquentiel, le premier étant la nébuleuse du Crabe M 1 qu'il découvrit alors qu'il était à la recherche de la comète de Halley. Pour l'anecdote, et malgré le fait que le catalogue de Messier ait été réalisé pour éviter des confusions entre ces objets et les comètes, M1 fut de nouveau prise pour la comète de Halley à l'occasion de son second passage prévu en 1835.

Publié pour la première fois dans les Mémoires de l'Académie des Sciences en 1774, celui-ci comptait dans sa première version 45 objets astronomiques d'aspect diffus (amas d'étoiles, nébuleuses gazeuses et galaxies ). Il en contenait en fait seulement 41 en janvier 1765, mais Messier décida le 4 mars 1969 de gonfler un peu son catalogue en y ajoutant les objets extrêmement connus et biens visibles à l'œil nu que sont la nébuleuse d'Orion M42 et M43, l'amas de la ruche M44, ainsi que l'amas des Pléiades (pourtant impossible à confondre avec une comète!)

Ironie du sort, le 19 février 1771, soit seulement 3 jours après qu’il eu présenté la première édition de son catalogue de 45 objets devant l’académie des Sciences (catalogue qui ne sera d'ailleurs publié que 3 ans plus tard), Messier découvre 4 autres objets dans le ciel (les amas M46 à M49).

Le catalogue final, qui comprenait 103 objets, fut achevé en 1781 et publié en 1784 dans Connaissance des Temps.

|

|

Par la suite il a été complété, et compte désormais 110 objets. Les objets M104 à M110 furent découverts par Messier ou son ami Pierre Méchain après la publication de 1781. Ils ne furent ajoutés au catalogue que bien plus tard, le dernier ayant été ajouté en 1966 par Kenneth Glyn Jones.

Au total ce catalogue contient 40 galaxies, 29 amas globulaires, 27 amas ouverts et 12 nébuleuses.